Especial Madre de corazón atómico

Se me aparece una imagen: mi padre todavía vive y me dice, «coge esos arándanos, pero no comas demasiados, es un fruto que tiene mucho ácido benzoico, incluso puede envenenar a gatos como tú».

Hoy, 25 de febrero de 2024, hace doce años que con ochenta y siete años de edad murió mi padre.

No deja de producirme inquietud haber comenzado así estas notas, «Hoy, 25 de febrero de 2024, hace doce años que...», palabras que tienen un tono de cuaderno de bitácora, de personas que exploran aguas que por mucho que sean navegadas siempre

les serán extrañas, viajeros que se adentran en un mar que termina en una catarata: la vida. Como si yo mismo especulara que la Tierra es plana. Tarde o temprano el mapamundi se acaba, te caes.

También podría haber comenzado diciendo, «los años han muerto pero al tiempo no le ha pasado nada», y no estaría mintiendo porque cuando alguien muere el tiempo finge seguir su curso como si nada.

O de esta otra manera, «tardas algún tiempo en darte cuenta de que la gente muere para hacerse imprescindible», y esta frase tampoco dejaría de ser cierta. Tras doce años escribiendo estas páginas llegas a una inesperada y magnífica conclusión: la muerte es una clase de resurrección, no es un final sino un punto de partida. El muerto reaparecerá, se hará presente en tu vida muchas veces y de mil formas distintas.

De cualquier modo, cuando escribes acerca de lo que fue la existencia de alguien tan cercano a ti, te preguntas si estás observando la historia de otro o si estás dentro —como parte indisoluble— de su historia, única e intransferible. Hay una regla general, una suerte de ley no escrita, por la cual uno no debe intentar volver a lo que un día fue su paraíso. Resultará un movimiento al que sólo le aguarda la decepción. Los paraísos aparecen sin cálculo previo y sin porqué, no pueden anticiparse, ocurren y ya está. No existe una ciencia del Paraíso, tampoco de la Catástrofe. Paraíso y Catástrofe son la misma cosa. La única ciencia que existe, la única en la que vale la pena pensar, es la de los diferentes decorados y teatros que vamos atravesando. Todo humano comienza y termina sus días en un escenario; nacemos en el de la carne cruda del par-to, morimos en el de una tierra con flores y lápida ornamentada.

He venido a La Coruña a ver a mi madre. Estoy sentado en el despacho que fue de mi padre, aún con sus libros y papeles alrededor. Hemos tirado una gran cantidad de cosas pero queda mucho trabajo de revisión que mis hermanas y yo vamos demorando; sabemos que nuestra madre nunca lo hará. Ver los objetos de un muerto, objetos de su cotidianidad y sin el valor especifico que el viviente les otorgaba, produce la sensación de una colección de cosas halladas en una preciosísima excavación arqueológica, y no obstante inservibles. Me siento en su mesa del ordenador, separada apenas un metro de su otra mesa, la de despacho propiamente dicha. Una mesa para los asuntos analógicos y otra para los digitales; mundos que, como acostumbra a ocurrir en la gente de su generación, nunca fueron completamente integrados el uno en el otro. A la izquierda del PC que fue suyo, se alza todavía el taco de folios que él usaba para anotaciones en sucio. Una hoja se halla totalmente en blanco excepto por una impresión al pie, tan residual que tardó en detectarla.

http://www.montevideo.com.uy/nottiempolibre_ 116072_1.html

En sus últimos años, y una vez le convencimos para que se jubilara, cosa que finalmente aceptó a una edad de ochenta y pocos, Internet constituyó para él un buen pasatiempo. Sabíamos que, llegado el momento de dejar su trabajo, sustituiría su siempre incesante actividad profesional por otra, por cualquier otra con tal de que ésta no le hiciera sentir el proceso de desecación personal y social que experimenta todo cerebro en sus últimos años

de vida. Le animamos a usar la Red. Su carácter respondía al arquetipo de lo que genéricamente podemos denominar humano del siglo xx, cifrado en una incondicional fe en el progreso. Esa clase de ciudadano que, habiendo nacido en el filo del hasta

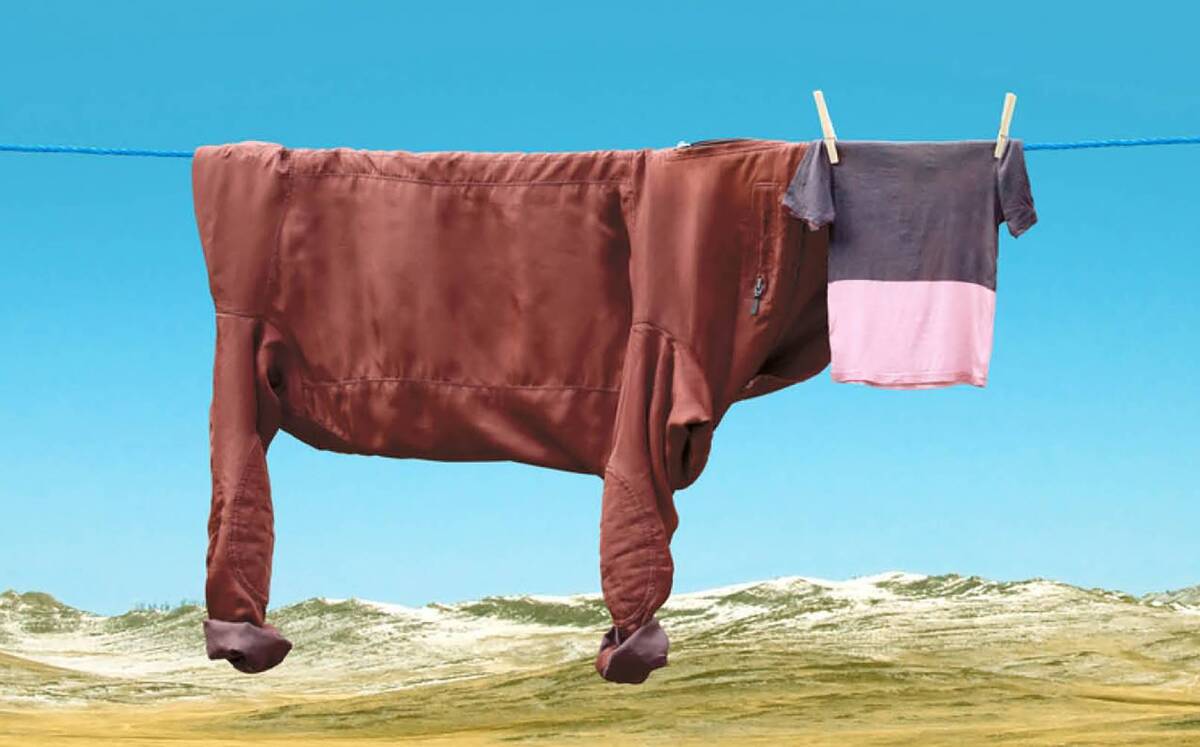

la fecha penúltimo régimen monárquico, habiendo sido niño en la dictadura de Primo de Rivera y en la Segunda República, adolescente en la guerra civil, y viéndose obligado a estudiar y a iniciar su actividad profesional veterinaria en la posguerra dictatorial, para finalizarla ya en plena democracia del siglo xxt, se hallaba firmemente convencido de que sólo el progreso nos haría técnica y moralmente mejores. Supongo que por eso fui el primero de mi clase en tener una calculadora. Una Texas Instruments del tamaño de un libro. La trajo una tarde a casa, debía contar yo con unos siete años; para mi disgusto —y de él—, en el colegio me prohibieron usarla. Supongo también que por eso en aquellos años lo recuerdo en su despacho, con un magnetófono de bolsillo, Grundig, comprado en alguno de sus viajes de trabajo al extranjero, y muy valorado por entonces entre los profesionales liberales, grabando de viva voz ideas referentes a posibles mejoras de explotaciones agrarias, o modos de acometer de manera más eficaz determinadas curas en animales; después, él mismo las oía y transcribía, a máquina, y ya entonces, en aquellos años de infancia —esos en los que todo es metamorfosis—, a mi me parecía que su voz, mientras la grababa, y después, cuando la escuchaba a través del pequeño altavoz, no respondía a la misma persona. Transformación sonora que muchos años más tarde se revelaría importante. Traía a casa todo tipo de objetos que hoy, con el cinismo que da la retrospectiva, calificaríamos de pop tecnológico, y que en aquel momento eran simple y llanamente la punta de lanza de la vida, cosas de una solidísima seriedad aún no fagocitada por las promociones comerciales. Cuando se enteró de que existía un electrodoméstico llamado «microondas», lo compró de inmediato; aún lo conservamos, grande como un armario ropero, apoya sus cuatro patas de animal doméstico, cuadrúpeda mascota, en la encimera de la cocina en la que hace cuarenta años fue puesto el primer día, lo único que ha necesitado para seguir sano es girar sobre sí mismo, darse calor interior en tanto ha ido calentando y cuidando los alimentos de toda una familia; una forma como otra cualquiera de demostrar —en este caso por la vía tecnológica— que nada ni nadie puede

cuidar a los demás si, en primer lugar, no se cuida a sí mismo.

Pero no es que a él le interesara la tecnología en sí, no se trataba de lo que hoy podríamos asimilar a un arquetipo geek —que al fin y al cabo es un místico de una deidad tecnología—, sino lo que la tecnología trae asociada a fin de llevar a cabo objetivos concretos; el horizonte utópico al que antes me he referido como progreso, común a todo

el siglo xx. En la mesa de comedor familiar —la de su despacho se le quedaba pequeña e iba colonizando otras superficies planas de la casa—, solía manejar planos topográficos, aparatos de medida, escalímetros, esquemas de naves industriales, textos técnicos y revistas de ciencias biológicas y veterinarias. Después metía todo aquello en un maletín, se iba y en ocasiones no regresaba hasta la noche. En aquellos años, principios de los setenta, los objetos tenían un valor y un sentido muy diferentes a los que poco después implantaría el consumo masivo; por decirlo de algún modo, los objetos eran metafísicos, se manufacturaban y vendían con un ser dentro, un alma que los acompañaba hasta

su total extinción, jamás se tiraban a la basura, eran reparados y se les daba uso como a legítimos seres vivientes. Lo estoy viendo con su jersey de ochos

—por algún motivo que desconozco le gustaban los jerséis de ochos—, calcetado por mi madre; cada noche, tras quitarse la chaqueta y la corbata, se lo ponía para cenar. De postre tomaba una manzana que, antes de pelarla, partía en cuatro partes simétricas. Ingería cada una de esas cuatro porciones en dos mordiscos, de modo que la manzana quedaba reducida a ocho bocados, a algo que podía numerarse. Lo que no se numera, o lo que de algún modo no se mide, no existe —parecía dar a entender con ello—; es importante numerar bien los objetos materiales para, precisamente, dejarlos atrás y poder pensar en todo aquello que no son números, alcanzar la parte soñada que hay en todas las cosas. Sólo cuando fui adulto entendí que la profusión de materias que en su profesión manejaba, así como la cantidad de objetos de trabajo de los que se servía, no respondían a una disciplina científica homogénea, sino que su quehacer profesional se hallaba inmerso en una heterodoxia, personalísimo modus operandi que combinaba multitud de relaciones prácticas y teóricas, entre distintas ramas de las ciencias. En uno de sus textos, el médico y poeta norteamericano William Carlos Williams (Nueva Jersey, 1883-1963) escribió:

En un poema nada cabe de naturaleza sentimental. Quiero decir que, como cualquier máquina, debe carecer de ingredientes superfluos. Su movimiento es un fenómeno de carácter más físico que literario.

No pretendo aquí hacer paralelismo alguno, ni mucho menos impostar biografías, pero creo que él hubiera estado de acuerdo con esas palabras de William Carlos Williams. Se las leí una vez que nos quedamos solos, en la fase final de su enfermedad; no dijo nada; puede que no las escuchara; a veces hablamos a los muros incluso sabiendo que ya son una sucesión de piedras. Todos aquellos materiales de trabajo, hallazgos propios de la creatividad, parabienes profesionales y fracasos, que también los hubo, responden a una forma de pensamiento en el que la tecnología y los organismos conforman un todo, el sueño del humano acoplado a la máquina, la romántica idea —una vez más— del progre-

so. Respecto a la utopía tecnológica propiamente del siglo XXI, que no es otra que la del humano diluido en la Red, también en sus últimos años él participó de ella, o al menos, dada su avanzada edad, lo intentó. Resulta amargo y simultáneamente una impagable lección de vida asistir al modo en el que una mente gasta sus últimos esfuerzos en intentar comprender algo que ya no es de su tiempo, observar tú ese proceso sin poder hacer nada para evitarlo; el camino por el cual un cerebro no descansa hasta el agotamiento de su días —hasta el completo agotamiento—, aun sabiendo que aquello que desea alcanzar es de otra época, un futuro que ya no le pertenece. Una forma como otra cualquiera de comprobar lo difícil que resulta morirse, probablemente mucho más difícil que nacer. Transitamos toda nuestra vida entre dos cavernas, la del útero y la del cerebro, de las que jamás podemos salir. Creo que si hubiera cedido sus órganos para trasplantes o a la ciencia, hubiera dejado dicho que entre esos órganos no incluyeran al cerebro. Una manera de decir: yo soy lo que yo pensé, y no cualquier otro pensamiento. Dos grandes pulsiones sustentaron el siglo pasado —es posible que todos los siglos—. La primera la ejemplifica una sentencia atribuida a Artaud: «me autodestruyo para saber que soy yo y no todos vosotros»; la segunda, y parafraseando a la primera, sería: «me construyo para saber que soy yo y no todos vosotros». Evidentemente, él estaba en este segundo impulso. No obstante, entró en el 2000 con buen pie. Usaba Internet para uno de los asuntos que en sus úl-timos años más le preocuparon, la alimentación animal a través de los desechos industriales de las sociedades de consumo, lo que vagamente damos en llamar «reciclaje». Este interés, además de albergar obvias intenciones personales o ecológicas, se debía a algo más, una suerte de sueño, extraer oro no ya del barro sino del infrabarro creado por la actividad humana. En aquellos años del nuevo milenio, su nieto, físico de profesión y dedicado a estudios de impacto ambiental, de algún modo supo de la existencia de un sistema de reciclaje de residuos orgánicos animales ideado por científicos de Israel. Hacía años que él ya había puesto en marcha tal sistema en diversas explotaciones ganaderas. A pesar de su avanzada edad, con emoción, no tardó en contactar con aquellos investigadores para brindarles su experiencia y conocimientos. La importancia de la alimentación animal y humana, incluso su evolución dentro de la Historia. En varias ocasiones me contó cómo el concepto mesa de comedor lo inventó Luis XIV en Francia. Su predecesor, Luis XIII, comía allí donde se hallara a las 12 del mediodía; sus sirvientes transportaban una mesa por todo el Palacio y la montaban en cualquier espacio exterior o interior para que el Rey fuera servido. El cambio de la mesa móvil a la mesa fijada en algún lugar de la vivienda, además de parecerle sumamente gracioso, lo tenía por un fundamental salto evolutivo desde una suerte de «nomadismo doméstico» a la estabilidad que toda construcción destinada a vivienda necesita, el paso de la casa al hogar. No obstante, dado su infatigable ritmo de trabajo, bromeaba con que a él le hubiera gustado ser como Luis XIII, que alguien le siguiera a todas partes con una mesa portátil y comer allí donde estuviera. Me parece estar oyéndolo: que el mundo está lleno de buenas ideas es un hecho que ahora, con Internet, se ha puesto de manifiesto, pero una idea que no se lleva a cabo carece de valor, no existe. En efecto, la fe en el progreso no podía pasar sino por su correspondiente y posterior acción, por el choque dialéctico que conecta para siempre al humano con la materia. Creo que por eso nunca aprobó del todo mi afición por los proyectos meramente teóricos y faltos de una aplicación práctica; para él constituían un simple entretenimiento, una maqueta de la realidad de la misma manera que una casa de muñecas es eso, una casa para seres inertes, no un legítimo hogar. En ese inútil y meramente teórico limbo situaba también el género de la novela, ocio reservado a burgueses desocupados y folletines contemporáneos. Cuando mi obra literaria se hizo conocida se dedicó a recopilar algunas de las noticias o entrevistas que de mí aparecían en la prensa. Como se habrá podido adivinar, nun-

ca dio mucho crédito a mi actividad de novelista; en contraposición respetaba mucho otros géneros como el ensayo y la poesía; de hecho, nunca me felicitó por ninguna de mis novelas, se limitaba a sonreír cuando le ponía algún nuevo volumen, ya editado, entre sus manos. Una de las señales que me dio a entender que yo ya estaba vitalmen-

te emancipado de la «figura del padre» fue el hecho de que esa indolencia suya respecto a mis novelas nunca me afectara lo más mínimo; no sólo llegué a entenderla sino que terminó por gustarme tal desprendimiento. No obstante, cuando me iba de viaje al extranjero él solía seguir mis pasos por las noticias aparecidas en la prensa web. Sin duda el folio en blanco al que antes me he referido, si-tuado al lado de su PC y en un bloque de hojas destinadas a notas en sucio, con esa dirección web en su parte inferior, es la resultante del intento fallido de imprimir algún reportaje mío aparecido en la prensa de Montevideo, cuando en verano de 2010 viajé a Latinoamérica para la promoción de alguna de mis novelas. Fue aquel viaje uno de los más gratificantes de cuantos he hecho por trabajo. Allí, en Montevideo, ciudad que por no sé qué motivo me recordaba a Lisboa, escribí y filmé una gran cantidad de material que me serviría para posteriores libros. Y sin embargo esa hoja en la que él

imprimió esa dirección web, y que tengo ahora a mi izquierda, por lo demás está completamente en blanco. Durante varios minutos he estado mirando ese blanco de celulosa, y me he preguntado si con la escritura de estas líneas lo que pretendo es rellenar ese hueco, ese espacio vacío. Y también me he preguntado si ese espacio en blanco es en realidad una desaparición, una alegoría de lo que un año más tarde de aquel viaje mío a Montevideo sucedería: su pérdida de memoria y, al año siguiente, su posterior muerte, en febrero de 2012. No lo sé. Estúpidas preguntas. A posteriori las cosas cobran

el sentido que queramos darles. La memoria es literatura o no es. Después de todo, quizá sus opiniones acerca de la novela no fueran tan desencaminadas.

Si es cierto que todas las relaciones de pareja comienzan como algo irreal que, tarde o temprano, se convertirá en real, la relación con los padres sigue el camino exactamente inverso: desde el instante en el que naces, la más empírica y carnal realidad va mutando hacia el reino de la fantasía, la idealización de los progenitores, ya sea esta idealización positiva o negativa.