El caso Thomas Pynchon: cuando el cine adapta a escritores inadaptables

El estreno de 'Una batalla tras otra', la película de Paul Thomas Anderson basada en una novela de Thomas Pynchon, nos lleva a explorar una relación entre literatura y cine.

Decía Rafael Azcona en una entrevista que, cuando le tocaba adaptar una novela a un guión de cine, lo primero que hacía era leer el libro y luego ir arrancando las páginas que no le servían. La broma, como casi todas, es solo una simplificación que oculta algo de verdad, o por lo menos la idea más común entre el gran público sobre la relación del cine con la literatura: cuando se adapta una novela a la pantalla, se toma la trama, los personajes y las localizaciones, y se deja de lado gran parte de la profundidad de la obra literaria, cuando no se altera de manera parcial. De esta manera han llegado la mayoría de adaptaciones cinematográficas, muchas de ellas grandes éxitos, alimentando esa relación un poco parasitaria que se resume en una frase ya clásica: “el libro es mejor”.

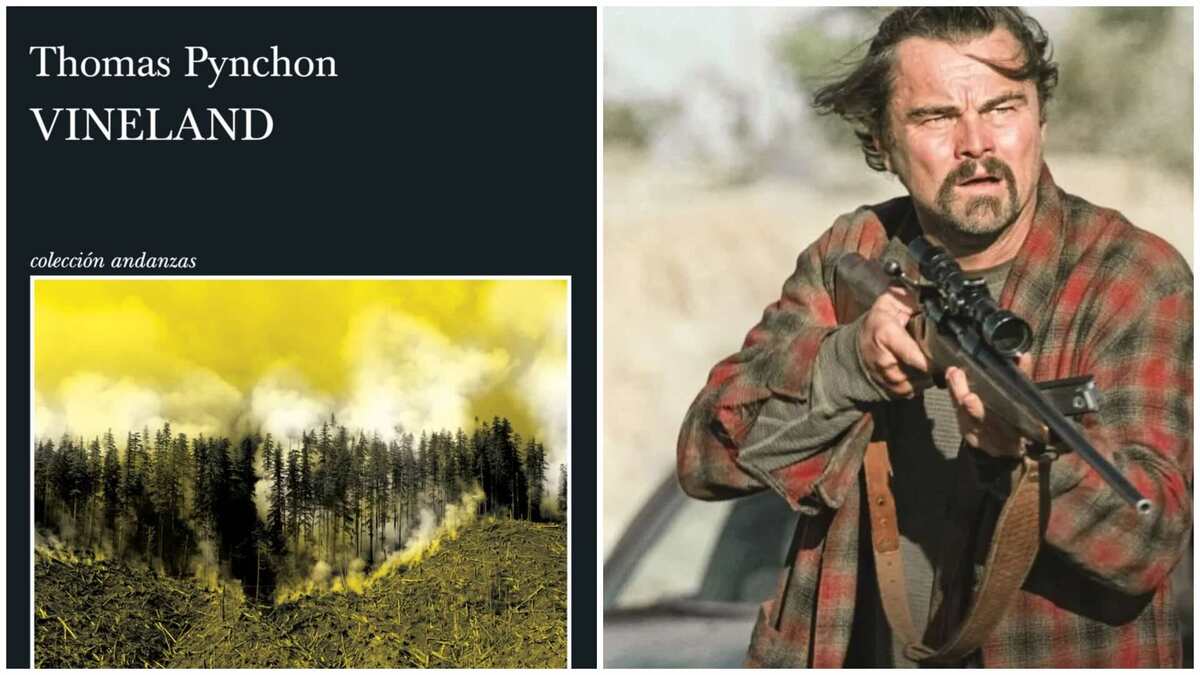

Sin embargo, hay cineastas que se resisten a esa simplificación extrema, buscando ideas, atmósferas y escenarios en la literatura para inspirar sus películas, incluso si las obras en las que se fijan son casi imposibles de adaptar a una obra audiovisual, al menos en la forma en la que fueron concebida. El último ejemplo es el de Paul Thomas Anderson y su nuevo filme, Una batalla tras otra, que es una adaptación bastante libre de uno de esos autores a los que cualquier otro realizador jamás se atrevería a traducir a imágenes, Thomas Pynchon. Anderson, que ya había llevado al cine Vicio propio, otra de las novelas del más misterioso y esquivo de los autores contemporáneos, y en esta ocasión se atreve con Vineland, un texto aún más abstracto, con multitud de personajes y discursos, que se aleja de una construcción del relato clásica.

La manera del cineasta de plasmar la obra de Pynchon no es solo tomar elementos de la trama, aunque lo haga, ni a los personajes, que también, sino atrapar la atmósfera y las ideas que circulan en una novela sobre los restos de la contracultura, un grupo de activistas que nunca ha querido dar su brazo a torcer y sigue su lucha contra el sistema. Tampoco resulta casual que Anderson haya querido adaptar ahora esta novela, en un momento en el que la resistencia a un cada vez más enloquecido gobierno estadounidense es una tarea más necesaria que nunca y que puede tener represalias.

Como Anderson, otros cineastas se han acercado a la literatura incluso cuando está no invitaba a ser adaptada. Uno de los ejemplos más claros es David Cronenberg, que tradujo a imágenes una novela tan fuera de lo cotidiano como El almuerzo desnudo, de William Burroughs, y años más tarde hizo lo propio con Cosmópolis, de Don DeLillo, una novela que transcurre casi por completo en el interior de una limusina que recorre la ciudad de Nueva York. Décadas antes, Joseph Strick se atrevió con la novela que más veces se le ha atragantado a los lectores, entre ellos no poco s escritores, el Ulises de James Joyce, en un intento por demostrar que no hay obra que no pueda trasladarse de un medio a otro.

Más allá de los resultados puntuales de una u otra película, estas obras nos recuerdan que hay otra manera de ver los trasvases entre literatura y cine más allá de ver a esta última como una fuente de la que tomar ideas de manera sencilla y hacerla más digerible para quienes prefieren pasarse tres horas delante de una pantalla que una docena con un libro delante. Solo hay que tener valor para intentarlo y talento para llevarlo a cabo.