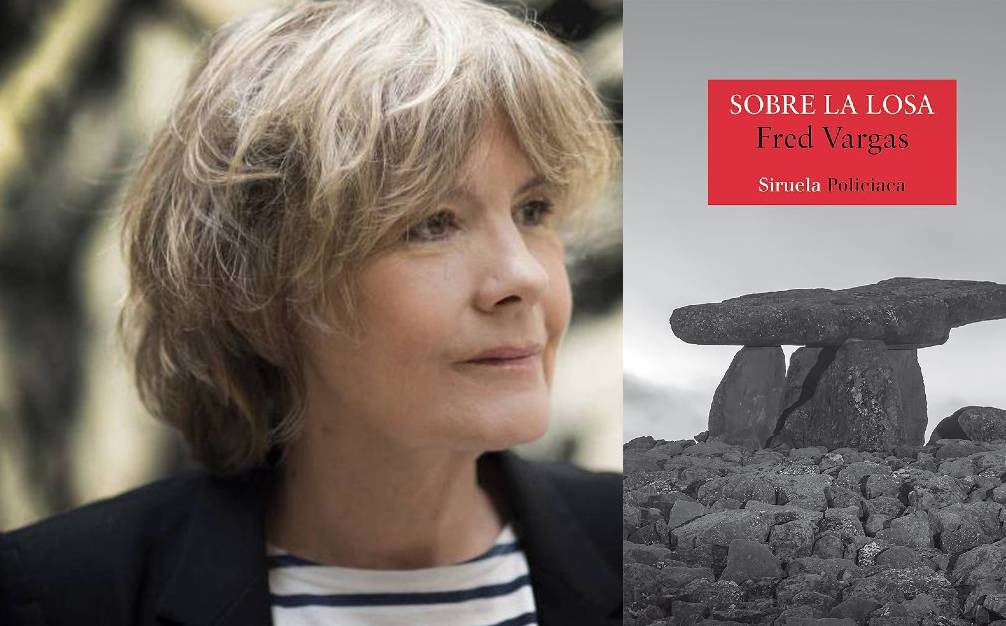

'Sobre la losa', de Fred Vargas

Las primeras páginas de la nueva obra de una de las grandes autoras de novela negra.

Gardon, el vigilante de la comisaría del distrito 13 de París, rayano en lo maníaco de tan meticuloso, estaba en su puesto a las siete y media en punto, con la cabeza inclinada hacia el ventilador del despacho para secarse el pelo, según su costumbre. Eso le permitió divisar a lo lejos al comisario Adamsberg, que se aproximaba a paso muy lento, con un objeto no identificado en los brazos, con las palmas de las manos hacia el cielo y tanta precaución como si sostuviera un jarrón de cristal. Gardon —un apellido tan apropiado para su cargo de guarda que le valió muchas bromas de sus compañeros hasta que se aburrieron— no tenía fama de ser muy avispado, pero cumplía su misión con un celo casi excesivo. Misión que consistía en detectar cualquier cosa rara que se acercara, por mínima que fuera, y proteger la comisaría. Y en esta tarea era sobresaliente, tanto por su ojo de lince, entrenado por años de servicio, como por su inesperada rapidez de reflejos. No entraba cualquiera en el sanctasanctórum que era la Brigada Criminal, y uno tenía que enseñar una patita más blanca que la nieve para que ese cancerbero —que era de todo menos impresionante— accediera a levantar la reja protectora que cerraba la entrada. Pero nadie habría criticado la suspicaz obsesión de Gardon, que más de una vez había detectado bultos apenas visibles de armas disimuladas bajo la ropa o dudado de apariencias demasiado zalameras para parecerle naturales, desbaratando así las intenciones de los agre sores. La mayoría de las veces habían sido intentos de liberar a un preso preventivo, pero también alguna de liquidar a Adamsberg, ni más ni menos, y esas alertas eran cada vez más numerosas. Dos tentativas en veinticinco meses. Con el paso de los años y de los éxitos del comisario en investigaciones más tortuosas, su reputación había crecido a la par que las amenazas contra su vida.

El peligro no preocupaba en absoluto a Adamsberg, que persistía en ir a pie desde su casa hasta la brigada, tan habitado estaba por su despreocupación innata que a menudo parecía rozar la negligencia, incluso la indiferencia, peculiaridad de su naturaleza que, por curados de espanto que estuvieran los miembros de su equipo, los desorientaba o a veces los exasperaba, al tiempo que dejaba inexplicados mu- chos de sus éxitos. Éxitos que se conseguían a menudo con métodos opacos, si es que se puede hablar de «método» en el caso de Adamsberg, y por vericuetos por los que pocos lograban seguirlo. A lo largo de las ramificaciones ininteligibles de sus investigaciones, que en ocasiones parecían dar la espalda al objetivo, se veían forzados a acompañarlo sin por ello comprender lo que hacían. Cuando sus ayudantes —sobre todo el primero de ellos, el comandante Danglard— le reprochaban la niebla en la que los dejaba debatirse, él abría los brazos en un gesto de impotencia, pues no era raro que fuera incapaz de explicarse a sí mismo sus propios planteamientos. Adamsberg seguía su viento particular.

Gardon abrió la ventana cuando el jefe estuvo a pocos metros de la escalera del viejo edifi- cio y lo vio volverse para dirigir un breve salu- do a dos mujeres que caminaban a veinte pasos de allí, aparentemente dos ejecutivas con prisa, en realidad dos tiradoras de élite encargadas de proteger la ruta del comisario. Adamsberg sonrió. Sabía que debía esta reciente medida a los atentos cuidados del comandante, así como el coche que montaba guardia por la noche frente al jardín que rodeaba su casa.

—Gardon —dijo sin entrar, aún con los brazos extendidos—, voy a retrasarme un poco, tengo trabajo. Avisa a los que pregunten por mí, aunque me asombraría, ya que no se masca el crimen últimamente no salimos de los robos de aficionados.

—Eso es por el tiempo que hace, comisario, por este calor anormal en pleno mes de abril. No solo se carga el planeta, a los asesinos les reseca el cerebro.

—Si usted lo dice, Gardon.

—¿Qué lleva ahí? —preguntó el guardia, clavando la mirada en la especie de bola roja que sostenía Adamsberg en brazos.

—Una víctima, Gardon, y mi trabajo es atenderla.

—Pero ¿piensa ir lejos así? Permítame señalar que va usted con el torso al aire, comisario.

—Soy consciente de ello, cabo. Solo son diez minutos de camino, como mucho. No se preocupe.

«Como siempre», pensó Gardon mientras cerraba la ventana. «La gente se va a reír de él, y a él le importa un comino», concluyó con toda la indulgencia que sentía por su jefe. Nunca se habría atrevido a hacer algo así, pero hay que decir que Gardon era blanco y gordo, mientras que el comisario, pese a ser muy delgado, tenía el torso macizo dotado de músculos fibrosos a los que más valía no provocar.

Es cierto que, aunque la época de las canículas aún quedaba lejos, desde hacía una semana el termómetro batía récords que no auguraban nada bueno. Todos los oficiales que iban llegando poco a poco a la brigada estaban en mangas de camisa; preocupados, pero disfrutando a pesar de todo de ese tiempo inusualmente cálido.

A la vuelta de su misión, el comisario había atravesado con el torso desnudo la sala de trabajo común, saludando a unos y otros, dejándolos bastante estupefactos, y había echado mano, en el armario de su despacho, de una de sus eternas camisetas negras, como si no tuviera otra cosa que ponerse. Su atuendo nunca variaba, le parecía lo más sencillo. Todo lo contrario del comandante Danglard, a quien apasionaba la elegancia inglesa, sin duda para que las miradas se dirigieran a su ropa y no a su rostro desprovisto de encanto.

Adamsberg, sentado sobre el escritorio frente a un periódico abierto, ni siquiera volvió la cabeza cuando su segundo entró en el despacho, absorto como estaba en frotarse las manos y los brazos con un líquido de olor acre.

—¿Una nueva agua de colonia?

—No, un remedio preventivo contra la sarna y la tiña. Tenía, suele pasar. Como lo intuí, tomé la precaución de recogerlo con mi cami seta, pero la veterinaria me ha prescrito esta desinfección.

—Pero ¿recoger a quién? —preguntó Danglard, a pesar de estar tan acostumbrado a las rarezas del comisario que no tendría ni que haberse inmutado.

—¿A quién va a ser? A él, el erizo. Lo atropelló un cabrón en un coche, lo vi de lejos, y ¿cree usted que se detuvo? No, por supuesto. Si hubiera menos idiotas en la tierra, no estarían las cosas como están. Apresuré el paso hasta la escena del crimen...

—¿Del crimen?

—Sí, señor. El erizo es una especie protegida, no me diga que no lo sabe. ¿Acaso no le importa?

—Por supuesto que sí —dijo el comandante, extremadamente atento a las noticias ambientales, que no hacían sino aumentar su natural ansiedad—. ¿Y entonces?

—Y entonces recogí el animalillo, muy maltrecho, con las púas gachas, incapaz de ponerse a la defensiva.

—Puede que comprendiera que había encontrado un amigo —dijo el comandante esbozando su leve sonrisa.

—¿Por qué no, Danglard? Ahora que lo menciona, estoy seguro de que lo sintió. Su corazón seguía latiendo, pero su costado estaba muy dañado y sangraba. Así que lo llevé con cuidado a la veterinaria de la avenida. Un espécimen encantador.

—¿El erizo?

—No, la veterinaria. Lo examinó desde todos los ángulos y dijo que esperaba sacarlo de esta. Por suerte es un macho, así que no tiene crías esperando a que las alimente. En cuanto se recupere, tendré que ir a devolverlo a su hábitat, esa arboleda que resiste con coraje nuestros ataques. Si estoy ausente, Danglard, ¿lo hará usted por mí?

—¿Ausente?

Adamsberg dio unas palmadas al periódico abierto ante sus ojos. —Aquí tiene —dijo.

—No he visto nada especial en la prensa.

—Pues lo hay —dijo Adamsberg, siguiendo una entrada con el dedo—. Mire —añadió, y empujó el periódico hacia el comandante.

Llamo a la teniente Froissy mientras Danglard leía sin entender.

—¿Libre, Froissy? —preguntó Adamsberg. —Eso nunca, pero ¿de qué se trata?

—¿Podría conseguirme un ejemplar de France de l’Ouest? Creo que lo tienen en el quiosco.

—Ahora vuelvo. Compraré un cruasán por el camino, estoy segura de que no ha desayunado nada.

En realidad, compraría cuatro, sabía Adamsberg al colgar. Alimentar a los demás era una de las satisfacciones obsesivas de Froissy, que temía siempre la escasez, ya fuera para ella misma o para los demás. Efectivamente, volvió al cabo de quince minutos con una bolsa copiosamente llena, preparó el café y sirvió un desayuno completo a sus dos colegas.

—No veo qué tiene esto que ver con nosotros —dijo Danglard, que había doblado el periódico y desprendía con cuidado un trozo de cruasán.

—Porque no tiene nada que ver con nosotros, comandante. Ah, está más detallado en France de l’Ouest. Gracias, Froissy.

Adamsberg leyó lentamente el artículo a media voz y Danglard tuvo que acercarse para oírlo.

—Ya ve —dijo entonces el comisario, y se tragó su café.

—Si no toma al menos un cruasán, la va a impresionar.

—Muy cierto. Froissy ya está impresionada por naturaleza, no deseo empeorarlo

—Solo veo que ha habido un asesinato en un pueblo de Bretaña.

—En Louviec, Danglard, en Louviec, anteanoche, el 18 de abril. Está a nueve kilómetros de Combourg, cené allí hace un mes en una vieja posada. Y a la víctima, Gaël Leven, la vi allí. Es el guarda de caza, un tipo recio como una roca bretona y ancho como un armario.

—Y llegaste a conocerlo.

—En absoluto. Estaba en otra mesa con un grupo y oí su conversación, hablaban del fantasma del castillo de Combourg. Supongo que usted lo sabe todo del tema.

—Malo-Augusate de Coëtquen, conde de Combourg, conocido como «el cojo» porque perdió una pierna en la batalla de Malpaquet, en 1709, pierna que fue sustituida por una pata de palo —dijo Danglard como si fuera lo más normal del mundo—. El destino quiso que esa pata de palo siguiera rondando el castillo de Combourg acompañada de un gato negro.

—Lo sospechaba —dijo Adamsberg, que se preguntaba si su ayudante no tendría tres cerebros suplementarios cuidadosamente disimulados.

En efecto, la cultura de Danglard era inmensa, abarcaba de la literatura al arte, del arte a la historia, de la historia a la arquitectura, y así hasta donde alcanzaba la vista, con excepción de las matemáticas y la física. Por avezado que estuviera el comisario respecto a la insondable ciencia del comandante, así como a su prodigiosa memoria, a la cual recurría a menudo, Danglard seguía sorprendiéndolo. Porque ¿quién, fuera de Combourg, había oído jamás el nombre de Malo-Auguste de Coëtquen, que él mismo tenía dificultad en recordar? La cultura de Adamsberg, criado pobremente en un remoto pueblo de los Pirineos con sus numerosos hermanos y hermanas, era limitada, y el hecho de que dibujara en clase en lugar de escuchar lo que se dijera no había ayudado. A los dieciséis años dejó la escuela con unos conocimientos rudimentarios y comenzó su formación de poli. El que los conocimientos de Danglard fueran mil veces superiores a los suyos no lo incomodaba lo más mínimo. Al contrario, admitía sin pudor su ignorancia y lo admiraba.

—Pues sí, Danglard, de ese cojo era de quien hablaban. Recorre por la noche las es- caleras del castillo de Combourg, pero también se aventura por Louviec, como si fuera su segunda residencia. Ahora bien, resulta que reapareció allí hace unas semanas, y que se oye su pata de palo golpear los adoquines en plena noche tras catorce años de ausencia.

—¿Y qué sembró en su camino hace catorce años, aparte del terror?

—Un crimen, Danglard, lisa y llanamente. Un crimen de merodeador, pero muchos supusieron que el cojo había ido a Louviec para asesinar y que esa muerte era obra suya. De modo que existía un gran temor a que su regreso anunciara un nuevo asesinato. Y así ha sido —dijo Adamsberg golpeando el periódico—. El artículo alude a la leyenda con burla, pero imagino que los habitantes deben de estar con el corazón en un puño. Es tan fácil, ¿verdad?, reírse en la distancia. Y esta vez no se trata de un merodeador. Ese Gaël Leven, el muchacho más fuerte del pueblo, acababa de salir de la hospedería cuando recibió dos puñaladas en el torso. No fue un robo, comandante, porque encontraron el dinero que llevaba.

Danglard asintió con la cabeza y meditó unos segundos.

—Me inclino a creer que alguien habrá aprovechado el regreso del cojo para ajustar cuentas con ese tal Gaël. Sigo sin entender por qué lo tiene tan preocupado.

—No lo sé, Danglard —dijo Adamsberg usando su eterna fórmula.

—Se lo voy a decir: porque hace un mes fue usted a Combourg y a Louviec, y eso es suficiente para que sienta sin razón que el asunto le concierne.

Y, como sucedía a menudo, había desaprobación en la voz de Danglard.

—Sin razón alguna, Danglard, es cierto