Especial Los premios de la edad tardía: el caso de Álvaro Pombo y el Cervantes que espera demasiado

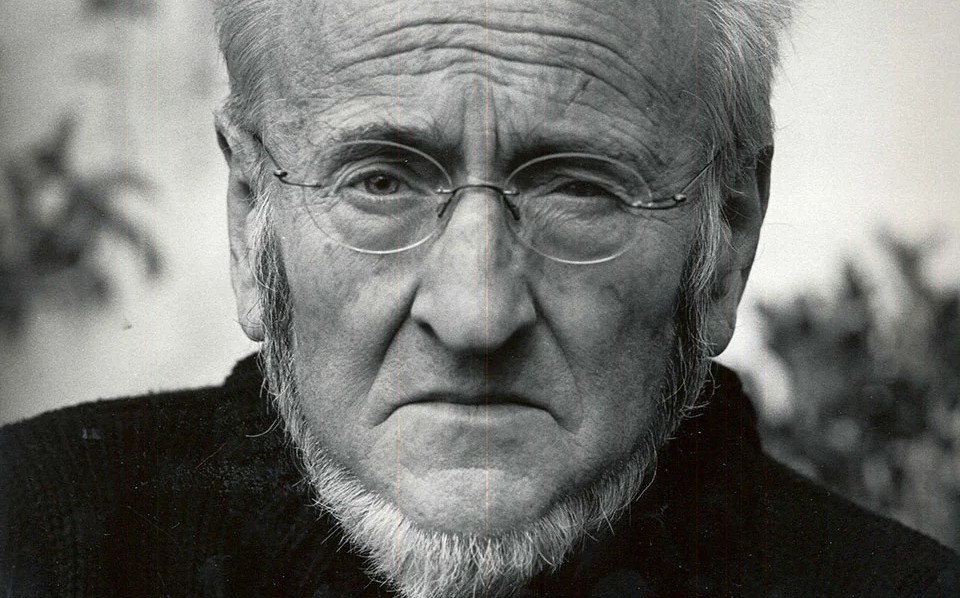

Es la imagen literaria de la semana, una que suscita tantas interpretaciones como sentimientos inspira: un frágil Álvaro Pombo recibiendo el premio Cervantes de las manos de los reyes de España. El escritor cántabro, en silla de ruedas, con su gorro azul y gafas, siendo agasajado con el mayor premio de las letras en castellano en la parte final de su vida. Casi demasiado tarde. Tanto que no pudo pronunciar el discurso que, según su confesión, ya tenía preparado desde hace años. Porque, centrando ya el tema, si Álvaro Pombo merecía este reconocimiento en 2025, también lo podía haber recibido en 2015, o incluso 2005.

No en vano, antes de esa última fecha ya había publicado la mayor parte de sus grandes obras (El metro de platino iridiado, Donde las mujeres o La cuadratura del círculo, pero podríamos nombrar más) y ya tenía en casa casi todos los premios literarios que un escritor español puede recibir (El Herralde, el Premio de la Crítica, el Nacional de Narrativa), y poco después se llevaría los restantes (el Nadal y el Planeta, nada menos). El único reconocimiento que le faltaba ha llegado cuando ya casi nada se disfruta en la vida, salvo que ésta todavía exista.

Hace poco, Manuel Vilas ironizaba sobre el tema: “Si te dan un premio literario a los 85 años, los que se ponen contentos son los nietos que heredan”, comentaba en una entrevista. Tenía razón, incluso acertando sin querer en la edad actual de Pombo. “Está bien que te lo den, claro, pero a esa edad ya no puedes hacer nada”, añadía, y eso es lo único que se puede salvar de ese momento, el reconocimiento. El Cervantes, por aquello de no tener ningún otro honor por encima en lengua española, tiende a eso: en la última década, ninguno de los agraciados y agraciadas bajaba de los 70 años. Algunos lo recibieron poco antes de dejar este mundo, como Joan Margarit o Francisco Brines. Otros no llegaron a tiempo, como Javier Marías, aunque ya había declarado que no lo aceptaría, aduciendo que su dotación económica (125.000 euros) sale de los contribuyentes.

El asunto de los premios literarios, en efecto, es siempre espinoso. Los concedidos por las editoriales pocas veces se libran de la sombra de la duda de la campaña de marketing, que busca en esa leyenda de la faja una manera de incrementar las ventas. También ha servido, no es secreto, para atraer a algún autor de la competencia, tentado por una cuantiosa suma. Los que dependen del estado son, en ocasiones, demasiado dependientes de quien ostente el poder en esa legislatura. Y luego está el Cervantes, que parece únicamente reservado para la recta final de la vida.

Contaba Stefan Zweig en El mundo de ayer que, en la Austria que conoció en sus primeras décadas de vida, ser joven era casi una vergüenza. “La juventud constituía un obstáculo para cualquier carrera y tan sólo la vejez se convertía en una ventaja”, escribió. Ese principio de un mundo antiguo parece todavía vigente en la designación de un premio que, con sus criterios, parece decirnos que solo al final de una vida y de una carrera uno puede sentirse satisfecho con su obra.

Mientras el premio de los premios en cuestiones de prestigio, el Nobel, ha decidido en los últimos años abrirse a autores y autoras de los que todavía se espera mucho por delante, el Cervantes aguarda todavía al momento antes del final. Quizás, solo quizás, sería bueno adelantarse un poco. Que esos euros que entrega los disfrute un autor o autora en vida, en lugar de sus herederos, y que sirvan además para lo que deberían servir los premios literarios: que los escritores puedan dedicarse a seguir escribiendo.