Eduardo Sacheri: libros que indagan en las heridas de la Historia

El autor argentino publica 'Qué quedará de nosotros', parte de un díptico sobre la guerra de las Malvinas.

Cuando Eduardo Sacheri se propuso escribir sobre la guerra de las Malvinas, uno de los acontecimientos históricos que siguen latentes en la sociedad argentina, se encontró con una difícil elección. ¿Cómo contar un conflicto bélico que sucedió a miles de kilómetros del país? La respuesta que encontró en el camino fue no escribir un libro, sino dos.

En Qué quedará de nosotros, el autor de la celebrada El secreto de sus ojos se centra en aquellos que tuvieron que ir a combatir a un territorio que solo conocían por su nombre, mientras que en Demasiado lejos (que ya ha aparecido en Argentina pero llegará más adelante a España), cuenta la historia desde la perspectiva de los que, como él, lo vivieron en la distancia y a través de lo poco que se contaba en los medios. Hablamos con él de esta nueva obra y nos recomienda libros que indagan en las heridas de la historia.

Video: entrevista y libros recomendados de Eduardo Sacheri

Explica Eduardo Sacheri que él tenía en mente un solo libro sobre las Malvinas, no dos. “A diferencia de otros conflictos, donde la población civil sufre los efectos, para casi todos los argentinos la guerra de Malvinas fue una narración que hacían los medios de comunicación sobre algo que ocurría a dos mil kilómetros, en unas islas lejanas del Atlántico Sur. Nos involucraba e interesaba absolutamente, pero la guerra en sí no la padecimos, excepto los diez mil soldados que sí estaban en las islas”, cuenta. “Mi plan inicial era una sola novela, pero la experiencia de unos personajes y otros era tan diferente que sentí que no podían convivir en el mismo libro. Para el lector, esa convivencia de dos perspectivas tan rotundamente distintas hubiera resultado casi esquizofrénica. De ahí que terminaran siendo libros diferentes”.

Aunque es conocido en todo el mundo, el conflicto de Argentina con Inglaterra por las islas Malvinas ocupa un lugar especial en la sociedad argentina. “Malvinas es una causa, un símbolo de identidad que en Argentina lleva un siglo de vida. Es decir, mucho más que los años transcurridos desde la guerra”, explica Sacheri. “De hecho, la guerra se explica en parte, o la adhesión popular a ella, porque el símbolo Malvinas ya estaba presente con una enorme fuerza desde la década de 1930. En América Latina, con estados nacionales mucho más jóvenes que los europeos, la cuestión territorial es clave. Las islas Malvinas han ocupado para Argentina ese lugar. La guerra no es más que el gran evento dentro de ese proceso de larga duración. Y, encima, está la derrota, sumada a la incomodidad y la culpa”.

Un conflicto complejo

Sacheri pone el dedo en la llaga de un conflicto que es más complejo de lo que parece. “¿Por qué hubo incomodidad y culpa? Porque la guerra fue durante la última etapa de la dictadura militar”, cuenta el autor. "Sin embargo, la reacción mayoritaria de la población argentina no fue rechazarla por ser un proyecto de la dictadura, sino festejar, aplaudir y, cuando no quedó otra, combatir. La derrota militar no enfrió ese sentimiento preexistente. Por eso, 40 años después, el territorio argentino sigue lleno de marcas: monumentos, carteles viales en las rutas con el contorno de las islas y el número de kilómetros que te separan de ellas, como si estuvieras recorriendo una ruta cualquiera”.

Paradójicamente, la derrota precipita el final de la dictadura

Otro aspecto de la herida de Malvinas que Sacheri advierte en la sociedad argentina tiene que ver con el proceso de cómo sucedió. “Si tuviera que resumirlo en una palabra, fue una gran ingenuidad”, señala. “El 2 de abril de 1982, cuando Argentina desembarca y recupera las islas, casi nadie piensa que va a haber una guerra. La idea era: ‘Las islas nos corresponden, desembarcamos, no murió ningún inglés, las recuperamos, fin’. Es una aproximación muy cándida. Cuando Margaret Thatcher envía la flota británica y en las Naciones Unidas todas las resoluciones son contrarias a la reivindicación argentina, surge la pregunta: ‘¿Por qué el mundo no nos entiende?’. Y el sentimiento general va asumiendo la guerra como un costo inevitable".

Como indica Sacheri, la mirada crítica se suspendió con las Malvinas. "Poca gente se para a decir: ‘Un momento, tenemos muchas posibilidades de perder’. La reacción general es 'vamos a ganar'. Entonces, la euforia se convierte en compromiso bélico. Y en el transcurso de semanas –porque todo el conflicto dura 74 días–, la derrota del 14 de junio del 82 genera un enorme silencio social en relación a esa algarabía y ese compromiso previo, y un enorme enojo redoblado con la dictadura. Paradójicamente, la derrota militar precipita el final de la dictadura. Algo tan desagradable para los argentinos como la nueva pérdida del territorio de Malvinas, sin embargo, acelera el regreso a la democracia. Una victoria militar, suponiendo que se hubiera podido producir, hubiera al contrario prolongado la dictadura, seguramente”.

La historia contada por personas normales

Qué quedará de nosotros cuenta este episodio desde la perspectiva de Carlitos, Antonio y el Conejo, tres amigos, reservistas del ejército en ese momento, que son enviados a combatir. Tres personas normales que son arrastradas por los acontecimientos. “El ejército argentino que fue a las Malvinas era una mezcla entre soldados profesionales y jóvenes conscriptos. En Argentina había servicio militar obligatorio; los varones a los 18 o 19 años hacían su servicio”, recuerda Sacheri. “En principio, solo estaban un año en los cuarteles, pero en este caso les tocó ir a las islas, en convivencia con suboficiales y oficiales que eran soldados profesionales de unas fuerzas armadas muy vinculadas con la dictadura. Eso generó experiencias muy diversas. Cuarenta años después, cuando uno habla con excombatientes, algunos tienen un recuerdo espantoso de sus jefes, con tratos crueles e inhumanos, muy vinculados a otras prácticas de la dictadura. Otros tienen un buen recuerdo. Una de las cosas que me llevé del proceso de documentación fue esta multiplicidad de memorias diferentes, y me interesaba recrearla en la novela desde una perspectiva cercana. Uno puede contar una guerra desde los grandes líderes y las grandes estrategias, o contarla desde tres soldados de infantería que, encima, no son profesionales”.

Durante la escritura de estas dos novelas, Eduardo Sacheri también se dio cuenta de que hay muchos aspectos del conflicto que no han llegado a la sociedad. “¿Dónde fueron los combates? ¿Cómo son las islas? ¿Dónde fueron las principales batallas? ¿Dónde desembarcaron los ingleses? Es una nebulosa. Y yo soy licenciado en Historia; se supone que algo podría haber estudiado”, se pregunta. “Tuve que empezar de cero con la parte bélica, la diplomática, la de los medios de comunicación... Mi propia ignorancia creo que es representativa de la de muchos”.

Hay poca ficción sobre Malvinas, y creo que no tiene que ver con el dolor, sino con la incomodidad

También se dio cuenta de que un acontecimiento tan arraigado en la cultura popular había generado poca ficción. “Decir esto en Argentina me costó muchas polémicas en redes sociales. Hay algunas novelas muy buenas, pero pocas en relación a la envergadura emocional del tema. Hay poco cine: en 40 años, tenemos dos largometrajes populares. Es poco, me permito insistir. No así material académico o testimonial, que sí hay mucho. Yo creo que no tiene que ver con el dolor, sino con la incomodidad. Hay otros temas extremadamente dolorosos de la dictadura que han generado un montón de ficción. En Argentina se puede escribir desde el dolor, pero cuesta más escribir sobre la culpa, y la guerra de Malvinas tiene esa cosa de culpa. Por supuesto que hubo gente que en todo momento dijo 'yo no me subo a este carrusel enloquecido, esto es una maniobra de la dictadura'. Pero casi ninguno tuvo esa frialdad, esa clarividencia. Yo no la tuve; tenía 14 años, pero si hubiera tenido 20 o 30 no sé si hubiera sido tan perspicaz”, concluye.

Libros recomendados de Eduardo Sacheri

-

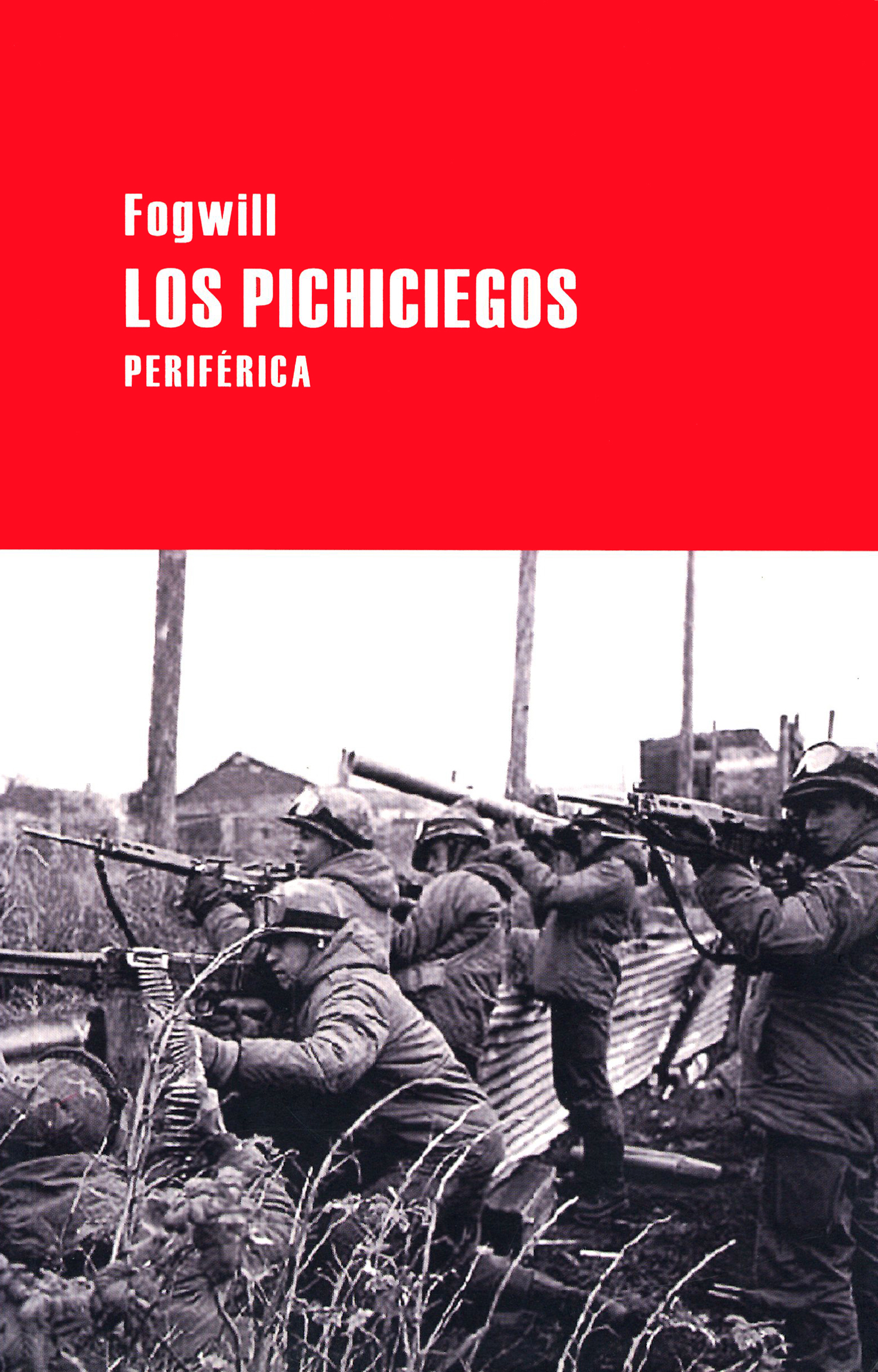

Es una gran novela sobre la guerra, muy fantasmagórica, sobre una irrealidad. No cuenta la guerra con una perspectiva realista, pero tiene, entre otras virtudes, la enorme virtud de estar escrita prácticamente durante la guerra, cuando nadie sabía nada. Fogwill parece saber algo, y eso le suma valor a su mirada.

-

Otro que leí hace poco, pero que es un clásico descomunal: Anna Karenina de Tolstói. Hay que tomárselo con tiempo, pero es una pintura de la Rusia liberal –o que intenta serlo– hacia 1870. Son libros que, si la lectura te exige paciencia, leer a los rusos del siglo XIX te exige más; tienen otra velocidad, menor a la nuestra, pero creo que vale mucho la pena.

-

Hay dos novelas que me gustaron muchísimo, recientes, de Amor Towles, el estadounidense. Lo último que publicó Towles es Mesa para dos, que son seis cuentos y una novela breve, como siete pequeñas novelas. Es un autor que me gusta mucho.

-

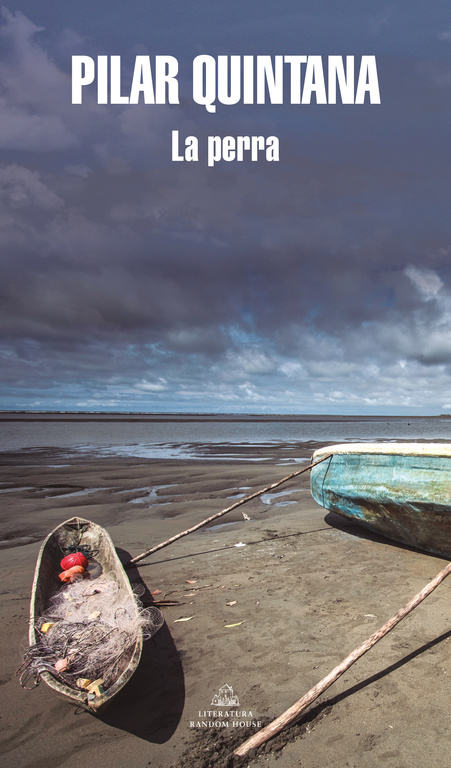

Otro que leí hace poco y me gustó muchísimo es La perra, de la colombiana Pilar Quintana. Ella después publicó "Los abismos" y otras dos novelas muy buenas. La perra es una novela ambientada en el Pacífico colombiano, en un pueblo de pescadores. Es una novela muy corta, muy directa, brutal en algunos momentos, pero es buenísima.