Estanterías

MIS LECTURAS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

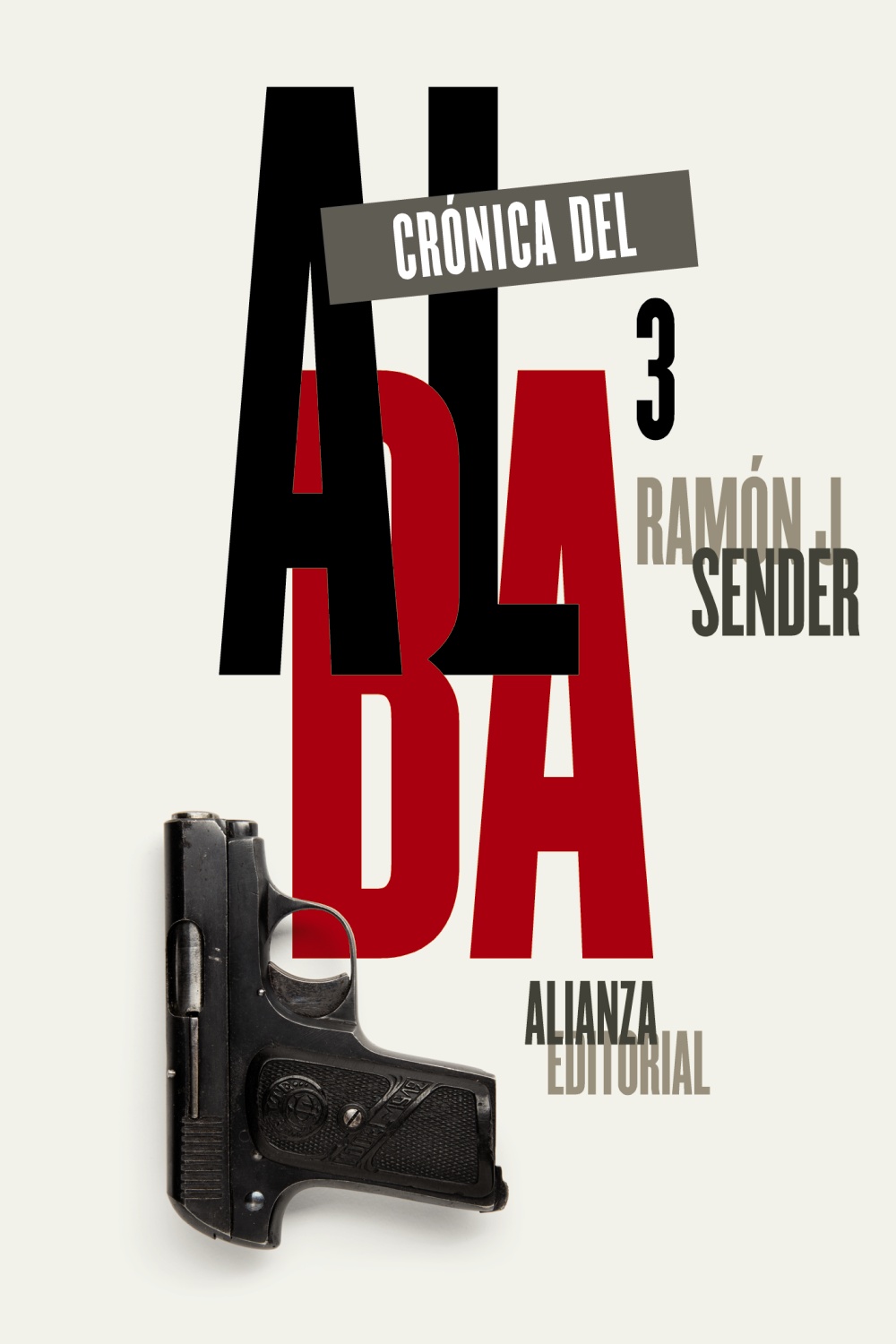

Los libros que inspiraron 'Una bala para el recuerdo'

La elección de mis lecturas literarias sobre la guerra civil son, como yo misma, periféricas. Desde ese prisma – alejado de la habitual centralidad de la crítica imperante- cito a mujeres, catalanes y obras que reivindico, desde mi subjetividad, por el impacto que tuvieron en la construcción de mi propio imaginario de nuestra guerra civil. La dictadura tejió un sólido silencio en torno a la guerra. Cuando yo nací, en el año 58, era un tabú, se hablaba de ella en susurros y sonaba a bombas, a hambre, a miedo. Su nombre iba acompañado de un reproche cargado de misterio: “tú no pasaste una guerra”. Los niños, ya se sabe, son proclives a abrir puertas prohibidas y tal vez ese fuera el acicate para aficionarme a novelas de guerra. Tras las maravillosas Guerra y Paz y El Don apacible cayó en mis manos, con quince años lo recuerdo bien, el clásico Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway (1940). Fue la primera, la que me abrió los ojos a mi propia historia desde la mirada de un extranjero que asistió, tan atónito como yo misma, a ese drama conmovedor de la lucha fratricida de un país. Fue un libro iniciático, un relato de consumo adolescente apasionado, trágico y romántico que me emocionó profundamente. La siguiente lectura me condujo a la reflexión. En un momento de compromiso político contra la dictadura, la polémica Homenaje a Catalunya de George Orwell (1938), un etnógrafo minucioso de la realidad catalana, generó fuertes discusiones con mis compañeros de militancia. La recuerdo como una obra dolorosa, pero que no consiguió cuestionar mi fe en el comunismo de entonces. A esas edades los dogmas son indestructibles. Tras esas dos visiones anglosajonas de nuestra realidad Crónica del Alba de Ramon J. Sénder (1942-65) me transportó por fin a una España pensada y sufrida por y para nosotros. Me sedujo la atmósfera de ese país antiguo que podía oler, ver y oír. Me cautivó ese gran narrador que modelaba personajes con carnadura, aquellos que permiten hincar el diente y masticar con fruición. Y luego llegaron las lecturas autóctonas, sobre la propia historia de Cataluña. La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda ( 1962) me dejó sin aliento. Su dureza no saltaba a la vista, se ocultaba tras una prosa intimista y engañosamente poética, como la aparente fragilidad de su Colometa. Pero al cerrar sus páginas entendí el reproche de mis mayores. Yo no había pasado una guerra civil, esa que devastó a un pueblo y destruyó sus almas. Quan érem capitans de Teresa Pàmies ( 1975) me reconcilió con el heroísmo límpido, puro e ingenuo que necesitaba para alimentar mi propia versión idealista de la guerra. Era una narración hermosa, a pesar de la derrota anunciada. Teresa Pàmies, en primera persona, me aproximó a la experiencia de una jovencísima militante comunista que vivió en un tiempo único marcado por los absolutos del amor, la muerte y los ideales. Muchos años más tarde, Soldados de Salamina de Javier Cercas ( 2001) fue una vuelta de tuerca del relato imperante de los vencidos. Un falangista falsamente fusilado, y la indagación acerca de los motivos de un joven soldado para perdonarle la vida, marcaron mi propio cuestionamiento acerca de determinadas verdades inamovibles. Y fue entonces cuando comenzó la búsqueda de esa voz, la de los que ya comenzaban a morir. La voz dormida de Dulce Chacón ( 2002) me conmovió por su simplicidad y su eficacia. Era la memoria histórica oral transformada en literatura desgarradora y elocuente. Tenía la fuerza de las historias bien narradas y daba luz a un tiempo peor, si cabe, que la misma guerra, la postguerra de las presas políticas mantenidas hasta entonces en el anonimato. Era evidente que se hacía necesaria una gran novela, una obra ambiciosa y Les veus del Pamano de Jaume Cabré ( 2004) hizo suyo ese reto. Magnífico ejercicio novelístico que me transportó a mis primeras experiencias con los grandes narradores rusos. Una amalgama de personajes enfrentados a la amargura de una derrota, al sinsabor de la humillación, al eterno yugo de las castas locales. Y todo ello enclavado en un paisaje pirenaico fronterizo tan protagonista como los mismos vencidos. Los girasoles ciegos de Alberto Méndez (2005) fue un golpe seco que me dejó sin aliento y me acercó al horror en su estado más puro. La desnuda certeza de la crueldad de la guerra sin necesidad de adjetivos. Por el contrario, El nombre que ahora digo de Antonio Soler (2006), una magnífica obra coral despojada de heroicidades, me permitió recuperar la sonrisa y creer, como me enseñara la misma Pàmies, en la supervivencia en medio de la sinrazón. La aventura agridulce de vivir inspirada en nuestra mejor tradición picaresca de la comedia negra y el esperpento. El corazón helado de Almudena Grandes ( 2007) se adentró en los tabús, en esos susurros insidiosos que oía de niña, y dio luz sobre los que suplantaron a los huidos y se apropiaron de sus viviendas y sus negocios. Era, por fin, un nuevo relato que desvelaba uno de los secretos mejor guardados del franquismo, el dudoso origen de las familias del régimen. Y por fin, reivindico el valiente ejercicio autobiográfico de Rosa Regás en Luna, lunera ( 2007-1999) su mejor obra literaria, sin duda. Regás desnuda su brutal infancia y adolescencia, rasga el velo del pudor y muestra las heridas incurables del despotismo de la iglesia, la falange y el régimen en una familia, la suya, franquista y amputada.

MIS LECTURAS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Tags relacionados